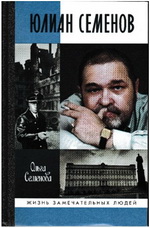

Мухалатка. Фрагменты из книги Ольги Семеновой «Юлиан Семенов»

С начала 80-х папа все чаще наведывался в Крым, в Ялту, где, в отличие от Абхазии, ему удавалось избегать шумных пиршеств. В Ялте отцу легко дышалось и радостно работалось.

…В Крыму папа старался вести правильный образ жизни: избегал компаний, мало ел, не курил. Без сигарет он продержался два года, что было для него — заядлого курильщика — настоящим подвигом. А бросил он курить вот почему. Раз в Германии, в Лиссеме, ночью, отец очень отчетливо услышал во сне суровый мужской голос: «Дурак, брось курить, — детей сиротами оставишь!» Проснулся в холодном поту, решил, что услышанное — совет свыше, и наутро о сигаретах забыл. Продолжал бегать трусцой, некоторые пробежки отличались оригинальностью.

Вспоминает актер Лев Дуров.

Я снимался и жил в доме отдыха «Актер». При этом регулярно ходил в гостиницу «Ялта», в которой был бассейн. И вот однажды, только я спустился по лестнице, увидел пробегающего таким мелким-мелким шажком в трусах и майке Юлиана Семенова. Мельком взглянул на меня и бросил через плечо: «Левочка, присоединяйся». Я почему-то присоединяюсь и таким же мелким шажком бегу по бетонной дорожке. «Я каждое утро бегаю трусцой. Ты бегаешь?» — обращается он ко мне. Смущенно говорю, что нет. «Вот теперь будешь бегать». Итак, мы бежим, а он говорит: «Сейчас добежим до палатки, а потом побежим в обратную сторону». И только мы подбегаем к палатке, оттуда моментально «высовываются» два фужера с апельсиновым соком. Юлиан комментирует: «Так, принимаем коктейль „Юлиан Семенов“ и бежим обратно». Я начинаю пить и понимаю, что это не совсем апельсиновый сок, а сок с чем-то очень крепким! Но рассуждать некогда — надо бежать в обратную сторону. Так, а обратная сторона где кончается? Правильно, у той же палатки с коктейлем «Юлиан Семенов». Не помню точно, сколько кругов мы сделали, но мне сделалось уже совсем жарко, а чувствам — возбужденно.

…Папа проводил в Крыму больше времени, чем в Москве, и встал вопрос о приобретении там жилья. Ни один человек в Союзе не имел права иметь собственность в союзной республике. Живешь в РСФСР, значит, дом в Крыму купить не можешь. А уж если купил, то изволь отдать государству московскую квартиру и прописаться на Украине. Папа же, мечтая о даче под Ялтой, совсем не хотел терять жилья в Москве. В конечном итоге он стал первым и, думаю, последним человеком, добившимся двойной прописки. Началась эпопея с покупкой дома в Мухалатке.

Вспоминает актер Лев Дуров.

Когда после «горячительной пробежки» Юлиан сказал мне: «Меня там кое-кто ждет в номере, и я надеюсь, что ты примешь участие в одном деле», об отказе с моей стороны не могло быть и речи. В номере его действительно ждал человек крупных габаритов с огромным портфелем.[16] Увидев его, Юлиан скомандовал: «Едем покупать дачу!» Втроем мы сели в машину и поехали в Алупку. Товарищ с портфелем был директором карьера, приятелем Юлиана, приглашенный, так же как и я, поучаствовать в одном деле. Наконец мы подъехали к какому-то зданию с часовыми. Нам козыряют и открывают ворота. Далее коридоры, кабинеты, в одном из которых произносится: «Товарищ Семенов, все в порядке, все оформлено, печати есть, подписи есть, пожалуйста!» Вручаются какие-то документы. В ответ произносится «Спасибо» и начинается обратный ход по коридорам. Все это сопровождается бесчисленным козырянием и демонстрируемым почтением. Садимся в машину и едем в деревню Мухалатку. Оказывается, мы были в каком-то «компетентном органе», без санкции которого в то время в Крыму невозможно было ничего ни купить, ни продать. Очевидно, оказать услугу для Юлиана Семенова, который достаточно серьезно и много писал о работниках этих органов, им было весьма приятно.

И вот мы въезжаем в Мухалатку, образно говоря, на руины бывшего дома. Продавец руин, по лицу давно и сильно пьющий мужчина, просто счастлив был избавиться от своей недвижимости. Он с радостью подписывает бумаги, а подошедшие представители местной власти тоже ставят свои подписи. При этом последние говорят: «Только, товарищ Семенов, вы знаете… Вы должны придерживаться параметров вот этого… вот этих… Этой руины. Вы не имеете права расширяться». Я, поминая наш прием в «компетентном доме», ожидаю от Юлиана полного разворота и в словах, и в действиях, а он без паузы, твердо так: «Хорошо. Пойдем вверх!» Не знаю, во сколько этажей он выстроил дом в Мухалатке, но главное — вверх, а не вширь. По закону, а не по беспределу.

На обратном пути в гостиницу мы встретили на шоссе понурую группу киношников, снимавших какой-то фильм с участием Андрея Миронова. Стоп! Юлиан выскакивает из машины и залихватски командует: «Вперед! Танки вперед! Кавалерия вперед! Ура! И потом все в корзину!» Киногруппа опешила, оживилась, а Юлиан тут же прыгнул в машину и сказал: «Поехали!» Я только в зеркальце разглядел в недоумении расставленные руки Андрея Миронова. Когда приехали в «Ялту», в огромном портфеле нашего коллеги по экспедиции оказались не бумаги, а много вкусного и веселящего.

Извивающаяся среди дубов, лавров и кипарисов узкая горная дорога, крошечные покосившиеся домики, крик петухов на рассвете, притворно сердитый лай собачонок и молчаливые старухи в стоптанных кроссовках на босых, коричневых от загара ногах, копошащиеся на огородах, — вот она, деревня Мухалатка, называемая еще Олива.

Дуров был прав, дом не мог превышать по размеру крохотную, еле заметную в зарослях лопухов и малины руину — 22 квадратных метра. Не густо, если учесть, что папа мечтал о столовой, кабинете и трех спальнях! Но самое печальное выяснилось позднее — вверх идти тоже было нельзя! Жили-то, как он горько шутил, в «Нельзянии». Отец почесал в затылке, вспомнил свое любимое: «Что не запрещено, то разрешено» — и нашел-таки выход из критического положения, прибегнув к магическому термину «нежилое помещение». Так на плане первого этажа будущего дома возникли одна жилая комната в 22 метра и две маленькие мастерские (на самом деле кухня-столовая и кабинет), а низенький второй этаж с тремя небольшими комнатками прошел, как книгохранилище. Сейчас-то туристы, заходящие в дом (шесть лет назад я открыла его для бесплатного посещения), умиляются: «Батюшки, такой был знаменитый писатель, а как скромно жил!» Но тогда это было невиданной роскошью! И как же эмоционально объяснял папа строгим товарищам из бесконечных комиссий, бюро и управлений, что без мастерской и книгохранилищ писателю «никак нельзя», и как же радовался, когда те, многозначительно помычав, поставили желанные закорючки в нужных бумагах и планах и благополучно отбыли со стопками «мгновений»!

И тут началось самое страшное — стройка. Насколько отец был проницателен в построении сюжета и хитросплетении интриг, настолько наивен и доверчив в строительных делах. Возле него появился полковник Беликов, одновременно возводивший в Форосе огромный гостиничный комплекс для партийной верхушки — с джакузи, бассейнами, мраморными полами и прочими буржуазными излишествами. Папе из этих роскошеств не перепало ничего, кроме рабочей силы. Под началом Беликова находилось бесчисленное множество солдатиков из стройбатов. Сам же Беликов подчинялся, в обход военным и партийным иерархиям, одному человеку — своей жене Валентине. Ее он уважал, любил и панически боялся. Мадам Беликова носила высокие прически и яркие платья с вырезами, щедро обнажавшими грудь, в строгости воспитывала дочь и постоянно ездила с шофером на мужниной «Волге» раскинуть картишки к старой мухалаткинской гадалке Раисе Алексеевне Вензель. Поняв, что папа будет клиентом непривередливым и щедрым, Беликова (в молодости штукатур) решила тряхнуть стариной, облачилась в серый комбинезон и возглавила стройку в Мухалатке, с уверенностью маршала Жукова командуя подчиненными мужа. Отсутствие строительных навыков заменялось у солдатиков молодой энергией и энтузиазмом: из кругленьких сумм, выдаваемых папой Беликовым, что-то перепадало и им, и трудились они подчас с излишним рвением. В результате дом построили на века, но глупо и бездарно. Кирпичные стены оказались толщиной в метр, окно в кухне-столовой — крохотным, вагонка на потолке была прибита огромным количеством гвоздей — десятки блестящих шляпок сияли по центру каждой доски, печка не грела, потолок в «книгохранилище» оказался так низок, что, входя, мы чуть не стукались об него головами. По-настоящему хорош был только камин в кабинете — высокий, выложенный бело-синими изразцами, и вид из окна: кипарисы, море и цепь гор.

На небольшом, очень крутом участке за домом папа сделал пять бетонных террас, сразу же посадил на них яблони, черешни и персики, а в маленьком дворике перед домом — две пальмы, кипарис, вьющийся виноград и розы. Все это немедленно принялось, зазеленело, закустилось и заблагоухало, и казалось, что небольшой домик, завитый виноградом, стоял здесь с незапамятных времен.

Папа был в Мухалатке абсолютно счастлив. Нисколько не переживая из-за безалаберности дома, он его моментально обжил, на стенах развесил фотографии Хэма, Кармена, Шаляпина, Шпеера, барона Фальц-Фейна, хвалебные письма Сименона, Хаммера, Джона Стейнбека и Юрия Бондарева в рамочках, картины Дарьи, расписные тарелки, шпаги, пистолеты и ножи. На камине расставил любимые сувениры: обломок американского самолета из Вьетнама, бумеранг из Австралии, копье аборигенов с отравленным наконечником, огромный рог с инкрустацией и деревянную фигурку монаха в плаще, горестно облокотившегося на посох. Установил по всему дому полки с книгами. На втором этаже на таких же полках красовались ряды светившихся на солнце банок с вареньем. Его варила худенькая, по-старчески сморщенная соседка Леля, не расстававшаяся с «Беломором». Она стала папиной «домоправительницей» — так он ее называл, не терпя выражение «домработница», и блестяще вела хозяйство и занималась садом. Леля обожала поддать, но на работоспособности ее это никак не отражалось. Дом сверкал, на широченном, во всю небольшую кухню дубовом столе каждое утро стояли свежий букет выращенных ею цветов и тарелка только что собранных персиков и черешни.

Папа проводил в Мухалатке часть весны, лето и осень. Мы приезжали на летние каникулы. Он встречал нас, сияющий, загоревший, в шортах и шлепанцах на перроне в Симферополе, сажал в свою длинную желтую «вольво» (когда та одряхлела, поменял на оранжевый жигуленок) и вез по восхитительно солнечной трассе, мимо беззаботно зеленевших виноградников, не догадывавшихся о грозящей им вырубке — начиналась борьба с алкоголизмом. В дверях дома встречала Леля в переднике, крепко целовала, обдав перегаром. Радостно скакал коньком-горбунком Рыжий. Этого толстого щенка с большими лапами — помесь волка и овчарки — подарили папе пограничники. Трогательный комочек быстро превратился в огромного пса, с по-волчьи поджатым хвостом, светящимися голубым в темноте глазами и черным — признак злости — нёбом. Преданный отцу, к нам с сестрой он относился снисходительно-покровительственно и иногда, чтобы показать расположение, начинал не больно, но очень щекотно покусывать ноги — искал блох. «Рыжий, прекрати немедленно!» — визжали мы, и пес, со скорбным недоумением поглядев нам в глаза, шумно вздыхал и, обиженно ворча, укладывался спать в углу комнаты.

День в Мухалатке начинался рано. На рассвете истошно кричали петухи, потом слышалось неторопливое постукивание копыт по асфальту — это вела на горное пастбище корову хозяйственная соседка Тамарочка, позвякивали ведра соседа Миши Леднева, он нес воду с родника, потом яростно мела узенькую улочку дворничиха Люба-Люба. (Муж по пьянке избил ее раз так сильно, что она помешалась и повторяла любое слово два раза, с тех пор деревенские и прозвали ее Люба-Люба.)

Папа вставал в шесть часов, гулял в горах с Рыжим и садился за письменный стол. Когда жил один, к морю не спускался, но ради нас брал пишущую машинку, кипу чистых листов и ехал в Форос. Разумеется, у отца был пропуск на пляж партийных бонзов, но он предпочитал сидеть на лодочной станции, за белым пластиковым столом, под большим зонтиком, специально для него установленным местными ребятами. Там было так тихо, что слышимо перекатывалась галька в маленьких шипучих волнах и поскрипывали сосны, чуть покачиваясь на теплом ветру. Наработавшись, отец вставал, заходил по колено в море, с брызгами нырял и долго плыл под водой, а вынырнув, шумно, как морж, отфыркивался.

Закончив очередную вещь, устраивал отдых: приезжали крымские друзья — директор гостиницы «Ялта» Владимир Михно, директор карьера Василий Шайдук (он сыграл роль директора завода в «Противостоянии»), Жора Иванов — директор образцового винодельческого совхоза — делал такое вино, что западные виноделы приезжали перенимать передовой опыт. Раз заскочила Пугачева и спела на два голоса с Лелей любимую папину песню «Летят утки и два гуся». Гостивший тогда барон (неисправимый дамский угодник) косился на молоденькую Аллу Борисовну и горестно вздыхал — рядом очень некстати сидел ее муж Болдин. К ночи заходил поддатый сосед Коля Дацун. Худой, по-петушиному жилистый, с падающей на глаза прядью седых волос, он подсаживался к столу, после третьей рюмки доверительно шептал: «Юлианчик! Брат во время войны без вести пропал, а теперь вот в Японии объявился. Фирму открыл, стервец, машины делает, „Дацун“ назвал, помоги связаться». Вернувшись в свой домик, Коля добавлял еще, залезал в трусах на крышу, раскидывал сухие руки и, глядя в звездное небо, хрипло кричал на всю деревню: «Ити вашу мать, сейчас полечу!» Папа счастливо улыбался: «Россея».

В свободное время он с удовольствием принимал участие в жизни деревни, выступал судьей в спорах между жителями, всех мирил и проводил политинформацию для молодежи. Я уже говорила о папиной сумасшедшей любви к нам, дочкам. Иногда из-за этой любви, в сочетании с его богатой фантазией, происходили казусы. Самый смешной приключился в Мухалатке. Напротив нас жил все лето с семьей профессор Сегалов — хирург из Симферополя. Его сын — Миша, студент медицинского факультета, безнадежно влюбился в Дарью и, пытаясь заручиться моей поддержкой, решил ее задобрить.

— Ольга, — непринужденно сказал он раз, — после обеда мы идем с друзьями в заброшенный парк Гамалея, ты знаешь, это в трех километрах, хочешь с нами?

— Очень! Только спрошу у папы.

Папа сидел в кабинете в клубах густого сигаретного дыма и печатал на машинке.

— Пася, можно мне в парк с Сигаловым?! — прокричала я с порога в смог.

— Да-да, — ответил папа, поглощенный работой и, как я позднее поняла, не расслышавший вопроса.

Обойдя парк и прослушав Мишину лекцию о его истории, вся компания решила отдохнуть у костра и зачарованно глядела на красно-голубые язычки пламени, лизавшие сухие ветки можжевельника. В горах темнеет рано — в семь вечера мы затушили костер и потихоньку пошли в сумерках домой. Вдалеке послышались крики и топот солдатских сапог. «Что это за шум?» — встревожились Мишины друзья. «Учения, — авторитетно пояснил он, — загоняли солдатиков». Над нашими головами пролетел вертолет и, перекрывая его рев, раздался на весь лес папин зычный голос: «Оленька-а-а! Миша-а-а! Ребята-a-aь!» Залаял Рыжий. В сгустившейся темноте мы разглядели быстро к нам приближавшегося папу с ружьем наперевес, Рыжим на поводке и еле за ними поспевавшую Лелю. «Да вот же они, Юлиан Семенович, целые, живые!» — закричала она, первой нас разглядев. «Где же вы были?! — сердито басил папа. — Я всех военных поставил на ноги, авиацию задействовал, вас ищут солдаты, я так за вас волновался!» Миша с компанией ошарашенно переглядывались — часы показывали начало девятого… Оказывается, полностью поглощенный работой, папа толком моего вопроса не расслышал, а когда оторвался от машинки и обнаружил мое «исчезновение», страшно испугался. Года за два до этого из крымской колонии сбежали двое опасных преступников и долгое время скрывались в местных лесах. Потом их благополучно поймали, но папа инцидент запомнил. Сразу заработало богатое писательское воображение: «новый бандитский побег, вся компания — в заложниках… Финки, угрозы, кровь! О ужас, дочь в опасности! Может быть, уже убита!!!» Тут и последовала «массовая мобилизация».

В километре от нас, на правительственной даче в Нижней Мухалатке, каждое лето отдыхал Андрей Андреевич Громыко и однажды пригласил папу с нами на ужин. Особняк в центре сада показался мне огромным. Громыко в легких брюках и рубашке встречал отца на пороге. Рядом стояла его жена, светившаяся доброжелательностью. Мы прошли с Андреем Андреевичем по бесконечным залам с лепными потолками в большую столовую. Казенная мебель дом очень портила, но ужин, приготовленный опытным поваром, был хорош, и атмосфера установилась веселая и непринужденная. Папа, как всегда не замечавший, что ел, весь вечер держал стол, в то же время успевая «вытягивать» нужную информацию для будущей книги (готовился тогда к «Экспансии» — продолжению серии о Штирлице, оказавшемся в Латинской Америке).

Громыко, опытнейший дипломат, долгое время работал послом в США и рассказывал много интересного о том времени. Он был человеком с юмором, вкусом и хорошо, а главное, сам написал свои мемуары. Вспоминается смешной эпизод, описанный Андреем Андреевичем. В бытность его в Америке один тамошний крупный политик озабоченно заявил в публичном выступлении: «Америка должна больше думать о маленьких странах, о их интересах и проблемах. Вот, к примеру, мы совсем не уделяем внимания небольшому государству Юнеско!»…

В Крыму Громыко ценили за демократичность. До сих пор старожилы с ностальгией вспоминают, как он ходил пешочком играть с отдыхающими в волейбол в соседний санаторий: ни охраны, ни машин с мигалками… При проездах Кучмы и его свиты движение на трассах полностью останавливали, загоняя машины на обочины и держа людей под палящим солнцем по три-четыре часа. В кустах, через каждые сто метров, стоял солдатик в полной боевой готовности — не дай бог кто на драгоценного президента покусится……Серия из четырех романов о Штирлице после войны — «Приказано выжить» и три «Экспансии» — была захватывающей. Вылечившись от старых ранений у старой колдуньи индианки — Канксерихи, Штирлиц находит друзей. Испанскую женщину, полюбившую его и взявшуюся во всем помогать, американца Роумэна, скандинавку Крис. После неимоверных усилий им удается поймать Мюллера. Последний роман заканчивался тем, что Роумэн, связав Мюллера, ждет Штирлица, побежавшего в представительство к русским — за помощью.

И тут папа оказался в тупике — надо было продолжать, а продолжение могло быть только грустным, а он этого терпеть не мог. «В настоящей прозе должны быть провозглашены не только Права человека, но и его Обязанности! А человек обязан быть счастливым. Его надо побуждать к этому, требовать от него поступка, а не слезливого описания горестей, на него свалившихся, — в этом я вижу задачу литератора», — говорит его герой в романе «Псевдоним». Так думал и он сам.

Прав был старенький Сименон, предупреждавший, что расставание со Штирлицем будет болезненным. Никогда отцу не было так трудно писать, как в тот раз, когда он начал о нем последнюю вещь, называвшуюся «Отчаяние». Тяжело было не только из-за приближавшегося расставания, но и из-за сюжета. Штирлиц оказывался на Лубянке, в центре страшной интриги, и терял самое дорогое — сына Санечку и жену, и оттого отчаяние его было «огромно и величественно, как океан». Сломленный, он уходил из разведки в холодную, беспристрастную науку. В конечном итоге происходило то, что не произойти не могло. Личность, порядочный человек, во многом с меньшевистскими идеалами и принципами, сталкивался с системой совершенной и не менее страшной, чем в гитлеровской Германии, и она его перемалывала. К чести отца он написал то, что написать было должно и нужно, но как же больно ему было ту безжалостную правду писать.

Его редко кто видел в минуты сомнения, почти никто — в минуты отчаяния. Я лишь в то крымское лето, когда он работал над этим романом. Оно было молчаливо — это отчаяние и походило на отчаяние его героя, который ничего не мог изменить… Вечером мы вышли на нашу традиционную прогулку. Дорога все время поднималась в гору, поэтому шли не спеша. Низко над землей летали стрекозы, последние солнечные лучи подрагивали в листве деревьев.

— Я писал свои книги, — говорил отец, — глядя на засыпающие горы, — чтобы люди понимали: нет безысходности, всегда есть выход, только надо надеяться на свои силы и во всем и везде видеть красоту.

Мы остановились возле маленького шумного водопада. Здесь он каждый день отжимался от каменной ограды, сегодня этого не сделал:

— Мне все труднее работать. Раньше я видел тех, для кого пишу. У них были добрые глаза, они были рады мне, а сейчас их заслонили ватные маски врагов. Это тяжело. А может быть, я просто старею…

Домой мы вернулись затемно. Устроились на кухне. Отец сидел, ссутулившись и грустно смотрел на экран телевизора, глубоко затягиваясь. В комнате плавал голубой сигаретный дым. Мне всегда казалось, что где бы ни появлялся отец, сразу же возникала атмосфера журналистского пресс-центра. Хотя я никогда не была там, мне слышались разноязыкая речь, шум, телефонные звонки, виделось множество людей и обязательно табачный дым.

Я достала две глиняные чашки и начала готовить чифирь. Я готовила его так, как недавно научил отец: в крохотных кофейных турочках на электрической плитке. Самое главное, не пропустить тот момент, когда клокочущий чай готов выплеснуться на раскаленную спираль плитки — хватай поскорее турочки и переливай черную влагу в чашки.

В тот вечер мы сидели недолго и говорили мало. То ли отец устал, то ли все выговорили во время прогулки. Выпив чай, отец пошел в кабинет, бросив на ходу: «Я главу закончил, хочешь почитать?»

Я взяла страницы, забралась с ногами на маленький диванчик и стала читать неправленый текст. Отец сидел за широким письменным столом в большом кресле с высокой спинкой и из-за этого казался маленьким. Он сидел неподвижно и смотрел в окно. Уже совсем стемнело, и в стеклах сначала была видна комната, а потом уже луна и море. Сначала я не могла понять, что рассматривает отец — собственное отражение или море с луной. Потом поняла, что отец никуда не смотрел, а просто сидел непривычно маленький в большом кресле, чуть склонив голову, будто прислушиваясь к чему-то, и глядел растерянно — широко раскрытыми глазами в самого себя.

— Очень интересно, пася, — сказала я. И это была правда. Мне всегда нравился Штирлиц — сильный, одинокий, честный.

— Да-а, — протянул неопределенно отец, по-прежнему не меняя позы, — а по-моему, это хреновина…

— Нет! Это хорошо, папа, грустно, тяжело, но очень хорошо.

Отец поднял наконец голову и посмотрел на мое отражение в окне:

— Не нужно это.

— А может быть, ты придешь к чему-то новому, может быть, это новый виток, — говорила я, понимая, что говорю не то и не так.

— Не знаю, ничего не знаю. Закончу книгу и завяжу с этим. — Отец опять закурил.

«Сколько же папа курит! — мелькнула у меня мысль. — Две пачки в день? Больше, теперь почти три. Выкурила бы я столько, умерла бы от никотинового отравления».

— Как завяжешь? — сначала не поняла я.

— Очень просто, не буду писать, и все. — Отец задумался на несколько секунд, потом договорил: — Ни издательств, ни редакторов, ни рецензий.

Он хрустнул пальцами, и камень в его золотом кольце ярко высверкнул в черном стекле окна. Я постояла за спиной отца, потом, как всегда, сказала:

— Я пошла, пася, спокойной ночи.

У себя в комнате включила радио. Нашла Турцию, почему-то передавали концерт русских балалаечников. Села на пол и, глядя на глазастую луну, прислушивалась к пению цикад и к тому, что делается у папы. Он не писал. Значит, сидел в кресле и курил. Я хотела вернуться к отцу, но почему-то было неловко. Концерт балалаечников кончился, стали передавать грустные английские песни… Ночью мне приснился отец, дерущийся на ринге с огромным детиной, вроде Мухаммеда Али, в красных шелковых шортах.

Утром проснулась словно от толчка: высоко в горах мелькнула фигура папы. Я быстро натянула джинсы, майку, кеды, вышла из дома и побежала за ним. Солнце поднималось, море было тихим и большим. Туман, как прозрачное серое покрывало, сползал с вершин в расщелины гор, а сосны тихо шептались о прошедшей ночи. Я догнала отца, и мы пошли по дороге рядом. Через две недели последний роман о Штирлице был закончен…

← Назад в раздел